![]()

13.白いピアノと赤いバラ

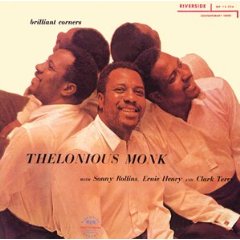

『オフィーリア』はまだ、客が少なかった。 チャーリー・パーカーのアルト・サックスが静かに吠えていた。 私は隅のテーブルに座って、しばらく、目をつぶって音楽を聴いていた。 一羽の鳥が空のかなたに向かって、真っすぐに飛んでいる。シッポが長くて綺麗な、その鳥は体中、傷だらけで、空のある一点を見つめて、夢でも見ているかのように、飛んでいる事さえも忘れて飛んでいる。彼の後ろから、思い荷物を背負った元気のいい鳥が汗を流しながらついて来るが、なかなか追い付けず、二羽の間は離れて行くばかりだった。突然、白い綿のような雲が流れて来て、二羽の鳥は見えなくなった。 ウェイトレスの声で目を開けた。赤毛の娘が気取って立っていた。 「君も音楽をやるの?」と私は聞いてみた。 「いいえ」と彼女は面倒臭そうに答えた。 「音楽は好きですけど、自分ではやりません。何になさいますか?」 「オレンジジュースとサンドイッチ」 「サンドイッチは何になさいますか?」 彼女はテーブルの上にあるメニューを指さした。 「何でもいいよ。栄養のある物をたっぷり、挟んでくれ。最近、ビタミン不足なんだ。君に任せるよ」 彼女は口元で笑って去って行った。 サンドイッチが来るまで、私は椅子の中にうずくまって、目をつぶっていた。何も考えはしなかった。ただ、目をつぶって音楽を聴いているのが楽しかった。音楽とは関係なく、私は十年前、スペインにいた頃の事を思い出していた。 あの頃の私は絵を描いていた。絵の事しか考えていなかった。また、何も考えずに毎日、遊んでいた。安い酒を飲んでは馬鹿な事をやっていたが、絵も描いていた。山崎は今も頑張って絵を描いている。藤沢隆二もきっと、素晴らしい絵を描くに違いない。 私は‥‥‥私は‥‥‥『ブルー・モンク』を聴いていた。モンクの親爺が唸りながら、ピアノを弾いていた。 サンドイッチとオレンジジュースはうまかった。タバコを吸って一息いれてから、赤毛のウェイトレスを呼んだ。 「今度は栄養のあるお酒ですか?」 彼女はつまらなそうに聞いた。 「いや。酒は後にしよう。今日は紀子さん、来てる?」 「まだ、来てません。多分、今日は来ないと思います」 「どうして?」 「あの人は一度、来なくなると一週間位は来ません。来る時は毎日、来ますけど‥‥‥」 「そう、マスターはいる?」 「はい。いますけど‥‥‥」 「静斎さんから頼まれて、ちょっと会いたいんだけど」と私が言うと、彼女の顔色が変わった。急にニコニコして顔がバラ色に輝いた。 「先生のお知り合いの方ですか?」 彼女は声を弾ませて聞いた。 私が、そうだと言うと、喜んで取り次いでくれた。先生の御威光は大したもんだ。不機嫌な娘を魅力的な天使に変えてしまった。 私はステージの左奥にある支配人室に通された。彼女は私が聞きもしないのに、何度も自分の名前を教えてくれた。私も聞かれもしないのに彼女に肩書の書いてない名刺をやった。 支配人室は細長い部屋で、手前に応接セットが置いてあり、奥に大きな机があった。壁に紀子が俯きかげんにピアノを弾いている絵が飾ってあった。絵の中の楽譜にはMOZARTという字が読めた。紀子の顔は泣いてはいないが、悲しそうな眼差しで無心にピアノを弾いていた。 机の向こう側で支配人らしい男が何かを書いていた。三十代半ばの痩せた男で、髪を綺麗に七、三に分けて、黒いセーターの襟から 近づいて行って覗いて見ると、スケッチブックにわけの分からない絵を描いていた。私の顔も見ずに絵を描き続けながら彼は言った。 「紀子さんを捜してるそうですね。先生から聞きましたよ。何か分かりましたか?」 私は彼の絵を見ながら、まだ、分かりませんと答えた。 「そうでしょう。無駄ですよ。そのうち、帰って来ますよ」 「いつも、静斎さんは、あんなに心配してるんですか?」 「ええ、連絡が来るまでは心配してますよ。でも、大概、次の日には連絡が来て、ケロッとしてますけどね。紀子さんだって、もう子供じゃないんだし、うちを出る度に連絡なんて、してられないでしょう‥‥‥よし、これでよし」 彼は熱中していた絵が描き終わったらしく、初めて、顔を上げた。優しそうな細い目が私を見上げた。 「ひらめいたもんですからね。ちょっとスケッチしてたんですよ」 「あなたも絵画きさんだったのですか?」 「ええ。先生の弟子なんですよ。絵だけじゃ、とても食ってけないんでね。先生に頼んで、この店をやらせてもらってるんです」 「そうですか、この店はどの位やってるんですか?」 「私は学生の頃からバイトしてました。もう長いですね。支配人になってからも、もう八年になります。初めは、普通の喫茶店だったんですけど、紀子さんがアメリカから帰って来てから店の中を変えたんですよ。ステージを作って、紀子さんが演奏できるようにね。もっと昔は紀子さんのお母さんも、ここで歌ってたらしいですよ」 「成程‥‥‥ところで、これは何ですか?」 私は彼が描いた絵を見ながら聞いた。 「蒼ざめた微笑です」と彼は真面目な顔で言って、スケッチブックを私が見易いように立ててくれた。 「紀子さんの新曲ですよ。私は彼女の曲が好きでしてね。彼女の曲を聴くとイメージが浮かぶんです。これはまだ絵になってませんけどね」 私は彼の絵を理解しようと努力をしたが、駄目だった。どう見ても『蒼ざめた微笑』という感じはしない。『ひねくれた嘲笑』という感じだった。それでも、私は成程というふうにうなづいてみせた。 「紀子さんが演奏する日は決まってるんですか?」 「はい。一応、決まってます」 彼は満足げに絵を見ながら言った。 「毎日、八時と十時なんです。でも、紀子さんがやりたいって言えば、いつでもやりますよ。今は平野さんがやってくれるので助かってます。演奏の方は、まったく、彼に任せっきりです。紀子さんは気まぐれですからね。土曜、日曜だって店に来てくれるかどうか分からないんですよ。先生も道楽でやってるみたいだから、こっちも気が楽です」 「紀子さんの事を話してくれませんか? 彼女の『蒼ざめた微笑』を聴きまして、彼女がどういうふうに生きて来たのか知りたいんですよ。ただの金持ちのお嬢さんには、とても、あんな素晴らしい曲は作れないでしょう」 「『蒼ざめた微笑』を聴きましたか」 彼は自分の絵を誉められたかのように、細い目をなお細めて喜んでいた。 「いい曲です。彼女が今までに作った曲の中で一番、悲しい曲ですよ。深い深い底の方から来る悲しみです。彼女になぜ、ああいう名曲が作れるのか、いいでしょう、話しましょう。そして、彼女を応援してやって下さい。別に応援なんてしなくても彼女はやるでしょうけどね」 彼は応接セットに二つの小さなグラスとスコッチのボトルを運んで、私たちは向かい合って腰掛けた。彼は慣れた手付きで、スコッチをグラスに注いだ。 藤沢紀子のピアノのために乾杯と彼は言った。グラスの音が気持ちよく響いた。口当りのいい上等のスコッチだった。 「私が紀子さんを初めて見たのは、彼女がまだ小学校の三、四年の頃ですよ。もう十五年も前の事です。お母さんがとても可愛いがってましたから、ちょっと我がままでお転婆な娘さんでした。ピアノもあの頃からうまかったですよ。小学校に入る前からやってたそうです。お母さんが厳しく教えてたみたいですよ。いえ、お母さんが教えてたんじゃありませんよ。ちゃんと、家庭教師がいました。大学を出たばかりの若い女の先生がずっと中学の頃まで教えてました。綺麗な先生でした。彼女が高校に入ってからは別の先生でした。骸骨みたいな顔をした痩せた男の人が教えてました。何となく、気味の悪い感じの人でしたけど、ピアノの腕は凄かったですよ。何というか、気合がこもってるんですね。聴いてると背中がゾクゾクってしました。その先生が一週間に二度、教えに来てました。 でも、高校の頃の彼女は、あまり音楽には熱心じゃなかったみたいでした。女だてらに剣道をやってたんですよ。これは静斎先生が子供の頃から教えてたらしいですね。先生は女に剣道なんか必要ないって言ってましたけど、先生がよく庭で木刀を振ったりしてるのを見て、自分もやりたくなったって言ってました。先生も初めのうちは遊びでやってたらしいですけど、よく教えてたみたいですよ。上に二人、お兄さんがいますけど、二人共、剣道なんて見向きもしなかったから、先生も嬉しかったんでしょう。紀ちゃんに色々と昔の剣豪の話なんか聞かせながら教えてました。今は彼女、合気道と弓道をやってますよ。剣道も合気道も弓道も、自分の音楽を作るのに、とても、ためになるって言ってました。間合の取り方とか、気合とかが役に立つって言ってました。きっと、宮本武蔵の描いた絵のように、芸術と武道というのは、どこか、つながる所があるんでしょうね。 高校の時は音楽なんて、そっちのけで剣道ばかりやってましたよ。そして、大学に入ってから音楽に戻ったわけです。大学に入った頃から彼女の気ままな性格が出て来たんです。友達のとこに泊まっていて、うちに帰って来なかったり、うちに友達を大勢連れて来てワイワイ騒いだり。お母さんはよく怒ってたみたいですけど、先生は好きにさせてました。 確か、大学二年のクリスマスの時でした。彼女は友達を大勢、呼んで、うちでパーティーをやったんです。私も出ました。その時、みんなの前で紀ちゃんが曲を発表したんです。彼女が最初に作った曲です。明るくて、どことなく淋しい綺麗なメロディーでした。モーツァルトに捧げると言って『ヴォルフガング・アマデウス』っていうタイトルでした。その曲は彼女がアメリカから帰って来てから、ジャズ風にアレンジしましたけど、元の曲もいい曲だと思います。私は音楽の事はよく分からないんですけど、やっぱり、紀ちゃんの曲は素晴らしいですよ。私にあれだけの絵が描けたらなあって、いつも思います。 彼女がその曲を発表してから、先生が紀ちゃんに本当のお母さんの事を話したんです。彼女のお母さんは凄い歌手だったそうです。私もテープを聴かせてもらいましたが、感動しましたね。何て言ったらいいかな、悲しくてね、とにかく、よかった。とても、よかったですよ‥‥‥それからですよ。彼女が今みたいになったのは。もう、音楽に夢中になってしまいました。次に作った曲が『秋の情景』です。これは、お母さんが歌っていた歌をうまく組み合わせたものです。お母さんの昭子っていう名前を秋にかけてるわけです。 そして、アメリカに留学しました。二年間、彼女はアメリカにいました。帰って来た時の彼女は随分と変わってましたよ。外見はそれ程、変わってませんでしたけど、内面が随分と変わったようでした。向こうで色々と苦労をしたみたいです。音楽もジャズに変わってました。アメリカで作った曲が『前奏曲』と『ブルー・シティ』と『ハスラー』です。 『前奏曲』は明るい感じの曲です。アメリカに行った彼女が見る物、聞く物が楽しくってしょうがない、そんな気持ちがよく伝わって来ます。『ブルー・シティ』から、ブルースのような悲しい感じになります。『ハスラー』は私が一番好きな曲なんです。これも悲しい感じです。街角に立ってる娼婦の曲だそうです。素晴らしい曲ですよ。私はその曲を聴くと胸がジーンとして来るんです。その曲のイメージで何枚か絵を描きましたよ。素晴らしい曲です‥‥‥紀ちゃんは日本に帰って来てからは、この店で演奏してますけど、アメリカにも何回か行ってたみたいです。旅行が好きですから、一月とじっとしてた事なんて、ないんじゃないですか。まるで、音楽に振り回されてるみたいですよ。その後も随分と曲を作りましたけど、ほとんどが悲しい曲ばかりです。今度、作った『レクイエム・蒼ざめた微笑』はその中でも最高です。これ以上、悲しい曲は作れないだろうという気さえします」 彼は口を閉じた。 しばらく、快い沈黙が流れた。 店の方から、平野雅彦のトランペットが聞こえて来た。 私は彼のグラスにスコッチを注いだ。そして、私のグラスにも注いだ。オールド・パーは紀子の曲のように素晴らしかった。 「彼女を最後に見たのはいつでしたか?」 私が沈黙を破った。 「日曜ですよ」と彼はスコッチを口の中で転がした。 「その時の彼女、どうでした? 変わった所はなかったですか?」 「少し変わってましたね。ピアノはちゃんと弾いてましたけど、何か考えてるみたいでした。新しい曲の事でも考えてるんだろうって思ってましたけど、頭が痛いと言って、二回目の演奏が済むとすぐに帰って行きました。風邪でも引いたんじゃないですか。彼女、曲を作るために、かなり、無理してるみたいですから」 「その日、隆二さんが一緒だったのを御存じでしたか?」 「えっ、隆二さん? 紀ちゃんのお兄さんの隆二さんですか?」 彼の細い目が見開かれた。寝不足なのか、その目は充血していた。 「ええ、その隆二さんです」 「知りません。彼はいつ帰って来たんです?」 彼は顔色を変えて身を乗り出して来た。もう少しでスコッチのボトルが落ちそうだった。 「先週の土曜日らしいですよ。彼の友達が会ってます」 「そうですか、全然、知りませんでした。隆二君が帰って来たんですか‥‥‥もう、何年になるでしょう? 五年、いや、もっとですね。そうですか、隆二君がね‥‥‥とうとう、帰って来ましたか‥‥‥彼は今でも絵をやってるんですか?」 「やってるようです」 「そうですか。隆二君が帰って来ましたか‥‥‥先生も口には出さないけど、随分と心配してましたよ。とうとう帰って来ましたか‥‥‥」 彼は安心したらしく目をまた細めて、スコッチを一口なめた。嬉しそうに何度も一人でうなづいていた。 「隆二君はなぜ、うちを飛び出したんでしょう?」 私が聞こうと思っていた事を彼の方から聞いて来た。私は首を振った。 「彼は今、うちにいるんですね?」 彼がまた聞いて来た。 「隆二さんの行方も分からないのです。日曜の夜、紀子さんとここを出てから、どこに行ったのか、全然、分かりません」 「という事は、紀ちゃんと一緒にどこかに行ったと?」 「分かりません」 再び、沈黙が流れた。 私は上着のポケットから手帳を出すと、ページをめくった。古山浩子から聞いた、紀子に付きまとっていたという男の事を聞こうと思ったが、その名前が思い出せなかった。 カメラマン、上原和雄と書いてあった。次に訪ねる相手はこいつしかいなかった。 「日曜の夜といえば、確か、妹さんも来てました」と彼は言った。 「妹さんというと冬子さんですか?」 「ええ。そうです。隆二君と一緒だったかどうかは知りませんが」 昨日、会った時、冬子は隆二の名前を知らなかった。という事は紀子から紹介されなかったという事になる。しかし、冬子は紀子と隆二が一緒にいる所は見ているはずだった。 「話は変わりますけど、上原和雄さんの住所を御存じですか?」 「ええ、分かると思います。でも、紀ちゃんと上原君が何か関係でもあるんですか?」 「分かりません。ただ、紀子さんの友達から、彼の名前を聞いたものですから、一応、当たってみようと思ったんです。紀子さんと上原さんは何かあったのですか?」 「何もないと思いますよ」と彼は言って、スコッチを飲み干した。 「ただ、上原君は前から紀ちゃんの事を好きだったみたいです。けど、紀ちゃんが相手にしないので、最近は諦めたみたいですよ。確か、彼もスキーに行ったはずです。先生の奥さんたちと一緒に、モデルの女の子を連れてね。彼はカメラマンなんですよ」 「彼は先生の家族と親しいわけですね?」 「ええ、隆二君の大学の時の友達なんです。今の彼の事はよく知りませんけど、あの頃の上原君は真面目な学生でした。彼も前は絵をやってたんですよ。初めのうちは隆二君が連れて来たんですけど、そのうち、一人で来るようになりました。先生の弟子にしてもらいたかったみたいです。でも、先生は断ったんですよ。その頃の先生は、もう弟子なんか取りたくなかったんです。気楽にやりたかったんでしょう。それでも、彼はよく、うちに来てましたよ。真面目な人で絵の勉強も真剣にやってました。京都から出て来たからかどうか知りませんが、古い水墨画の事に関しては詳しかったですねえ。あれには感心しましたよ‥‥‥隆二君がうちに寄りつかなくなってからも彼はよく来てました。先生も別に文句も言わなかったし、色々と教えてやってたみたいでした。奥さんともうまくいってたみたいですよ。私も彼に教えた事もありましたけど、素直で、なかなかいい絵を描いてました。大学を卒業してからは先生のお宅に 「あのうちに居候してたんですか?」 「ええ、そうです。今は誰もいませんけど、昔は弟子たちがみんな、先生のお宅にお世話になってたんですよ。私も若い頃、お世話になりました。私が居候したのは、あのお屋敷じゃなくて、前のでしたけどね‥‥‥大学を卒業して一年位たった頃かな、真面目に絵をやってた上原君が突然、変わってしまったんですよ。絵なんか描いてたんじゃ、一生、食っていけないって、写真に転向してしまったんです。古山さんの紹介で広告会社に入りましてね、先生のお宅からも出て行ったんです。今はフリーでやってるようです。結構、贅沢にやってるみたいですよ」 「どんな男なんです?」 「どんなと言われても、一言で言えば、二枚目って言うんでしょうね。絵をやってた頃は地味で真面目な性格でしたが、写真に転向してからは性格も変わったようで、派手に遊んでるようです。この店にもよく来ますが、いつも違う女の子を連れてますよ」 彼は上原和雄の住所を教えてくれた。 私は彼のわけの分からない絵のために乾杯して彼と別れた。 店の中では音楽と酒に酔っている客たちの耳がステージに集中していた。白いピアノには誰もいなかった。真っ赤なバラがコニャックの黒いボトルに挿されて、ピアノの上に乗っていた。 私は店の後ろの方を回ってカウンターに行き、冷たい水を頼んだ。バーテンも音楽に酔っていた。気持ちよく、大きな氷の入った水をサービスしてくれた。 私は一息に飲み干した。しばらく、カウンターに寄り掛かって、平野雅彦のトランペットを聴いていた。彼の曲もブルースのように沈んだ悲しい曲だった。しかし、心の落ち着く曲だった。悲しさの中に楽しさもあり、怒りもあり、喜びもあった。ない物はなかった。すべてが一つの物だった。 赤毛のウェイトレスが客の中を掻き分けて、私のそばにやって来た。可愛い笑顔を見せてくれた。 「あなたも絵画きさんですか?」と彼女は聞いた。 私はうなづいた。 「静斎先生の御長男の藤沢淳一さんを御存じですか?」 「映画のシナリオを書いてる人かい?」 彼女はうなづいた。光線の加減か、目がキラキラと輝いていた。 「まだ、会った事はないよ。彼がどうかしたのかい?」 「あたし、お芝居の勉強してるんです。あの人、今度、新しい映画を作るんでしょう?」 成程、そういうわけか。私は彼女を上から下まで眺めた。彼女は自信たっぷりに自分の体を誇っていたが、まだ少し、少女の匂いが残っていた。だが、可愛い事は確かだ。使い方によってはアイドルスターになれるかもしれない。 「君は、その映画に出たいわけか?」 彼女はうなづいた。彼女の目は光りの加減ではなく、自ら光り輝いていた。 「彼に会ったら、君の事を話してあげるよ。でも、俺は映画の事は全然、知らないから、どうなるか分からないぜ」 「それは分かってます。いつか、彼に紹介して下さい。これ、あたしの電話番号です」 彼女は一枚の紙切れを私に渡して、お願いします、ともう一度、可愛い笑顔を見せて去って行った。あの笑顔なら売り物になるだろう。私は紙切れを見た。彼女の名前と住所と電話番号が、彼女の態度に似合わず、恥ずかしそうな小さな字で書いてあった。なぜか、私は彼女が好きになった。映画の商売もなかなか悪くないなと思う反面、映画関係者に腹が立って来た。 私はグラスの中の氷を口の中に放り込んで、店を出た。 空はすっかり暗くなっていた。星はひとかけらもなく黒い幕でおおわれている。地上には色とりどりの星が、悲しみの影を隠して希望に輝いていた。 凍った冷たい空気が優しく私の顔を刺して来た。 |

| 目次に戻る 次の章に進む |