![]()

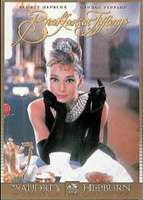

05.ティファニーで朝食を

目が覚めた時、左腕の時計は九時を過ぎていた。また、寝坊だ、と慌てて起きたが、今日は日曜日だった。 散らかしっ放しの部屋のベッドの上で、服を着たまま寝ていた。夕べは少し飲み過ぎたようだ。頭が空っぽのわりには重過ぎる。 マリリン・モンローがポスターの中でウインクをしていた。私は、やめてくれ、と叫んだ。かすれた声だった。マリリン・モンローがゲラゲラ笑った。笑うはずはなかった。まだ、酔っているらしい。 よく冷えた水を飲みながら考えた。昨日、あるいは今朝かも知れないが、キセルを持った仙人と竜宮城に行って、乙姫様の奪い合いをしたような微かな記憶があるが、よく覚えていない。 取り合えず、熱いシャワーを浴びて、さっぱりした。コーヒーを飲もうと思ったら、からっぽだった。一服しようと思ったら、タバコもなかった。どうせ、する事もないし、もう少し寝るかと思ったが、タバコの誘惑に負けて、外に出た。 太陽が怠けているので、今日も寒い。 ジープがあるべき所には、ゴミの入ったポリバケツが転がっていた。奴め、また無断でどこかに遊びに行ったらしい。よくある事だ。私の頭がフラフラする朝は決まって、奴はここにいない。 前に住む建築家のお嬢さんが陽気に散歩していた。私を見つけると馴れ馴れしく寄って来て、色っぽく「ニャオン」と鳴いた。私に鳴いても無駄だった。お嬢さんと遊んでいる程、暇人ではない。 冬子のマンションに置きっぱなしにしてきたジープと冬子のツンとした顔が思い出された。私はニヤッとして、お嬢さんに向かって「ニャオー」と言った。お嬢さんは私に返事もしないで、しっぽを振り振り、家の方に帰って行った。 『ティファニー』という名の喫茶店で、朝の音楽を聴きながら、モーニングセットを流し込んだ。冷たいトマトジュースがうまかった。 スポーツ新聞を見て驚いた。昨日、スケートのショートトラック男子五百メートルで日本の選手が金と銅を取っていた。まったく予想外の事だった。私はトーストをかじりながら、記事をむさぼり読んだ。 暇そうな馴染みのウェイトレスがモンローウォークで、私のそばに寄って来た。色っぽく「ニャオン」とは鳴かなかった。 「ホームズさん、今日もお休み?」 彼女は笑いながら、私の向かい側に横向きに腰をかけて足を組んだ。見事な足の曲線が、私の目を捕えて、なかなか離さなかった。 「ホリー、今日もじゃないんだ。今日は休みなんだよ」 私は彼女の足から豊かな胸に視線を移した。彼女の胸は踊っていた。 「あら、そう。昨日はお仕事したの?」 「勿論。三時過ぎに、いいお客が来てね」と私は彼女の胸に言った。 「へえ、どんなお仕事だったの?」 「人捜しさ」 「で、見つかったの?」 彼女は身を乗り出して、私の顔を覗いた。 「簡単さ」 「へえ、よかったじゃない。少しは 「真冬だよ。木枯らしが吹いている」 「どうして? お仕事したんでしょ?」 「依頼主は田舎から出て来た女子高生でね。帰りの電車賃とみやげのクッキーを買う金しか持ってないんだ」 「馬鹿みたい。お人好しっていうのよ。そのうち、あなたも失業だわね」 「そしたら、ここで使ってくれよ。パエジャ(スペイン料理)なら作れるぜ」 「いいわよ。こき使ってやるわ。それより、あなた、偉そうに私を秘書に使ってやるって言ってたわね。あの話はどうなったの?」 「そんな事、言ったか?」 「言ったわよ。私のお尻をさわりながらね」 「もう一度、さわったら思い出すかもしれない」 彼女は白い歯を見せて、フフフと笑った。 「あんたに聞きたい事があったんだ」 「悪いわね、今晩は先客があるのよ」 「そんなの断っちまえよ。東山ってえ名を聞いた事ないか?」 「東山? 何をしてる人?」 「可愛いモデルをゆすっている奴。芸能プロのおっかねえあんちゃんが俺の事務所に来たんだ。東山はいるかってね」 「東山って同業者なの?」 「らしいな。その東山って奴にゆすられてんのは、どうも、そのモデルだけじゃないらしい。他にも被害者がいるようだ」 「へえ‥‥‥東山ね‥‥‥」 「聞いた事ないか、誰かがゆすられてるって?」 「さあねえ。そういう事って、みんな、秘密にしておくわよ」 「そうだな」 「その東山って探偵を捜してくれって頼まれたの?」 「いや、頼まれはしないが、何となく気になってな」 「同じ事をしてる人間として、許せないってわけ?」 「許せないな。そいつはきっと俺より稼いでやがる」 「当然ね。あなたも少し見習ったら?」 「俺は東山先生の上手を行くさ」 「どこが? コギャルに遊ばれてるようじゃ無理ね。そんな事だから、奥さんに逃げられるのよ」 「逃げられたわけじゃねえと言ったろ」 私は椅子に寄り掛かって、タバコに火を点けた。彼女は足を揺らせながら、私を見てニヤニヤしていた。 「ホリー、もう一つあるんだ」 「情報料、高いわよ」と彼女は手の平を差し出した。 私はその手を取って、 「エスエスプロってどんな芸能プロなんだ?」と聞いた。 「ゆすられてるモデルって、エスエスプロのモデルだったの?」 彼女は驚いたように手を引っ込めた。 「有名なのか、エスエスプロって?」 「有名よ。映画業界というよりも、コマーシャル業界では、なかなかなものよ。有名なモデルもかなりいるわ。東山って人も、とんだ所のモデルをゆすったもんね。命が危ないかもね」 「ほう、そんな大きなプロダクションだったのか‥‥‥」 「まあ、大きな方でしょうね。詳しい事は知らないけど、暴力団とのつながりもあるらしいわね」 「成程」 「東山って人も、もう終わりね、エスエスプロに睨まれたら」 「いらっしゃいませ」と彼女は立ち上がり、私にウィンクしてみせると、カウンターの中に入って行った。 私はテーブルに小銭を置いて店を出た。 彼女は以前、映画のスクリプターをしていた。なぜ、やめてしまったのかは知らないが、未だに映画界の事に詳しかった。

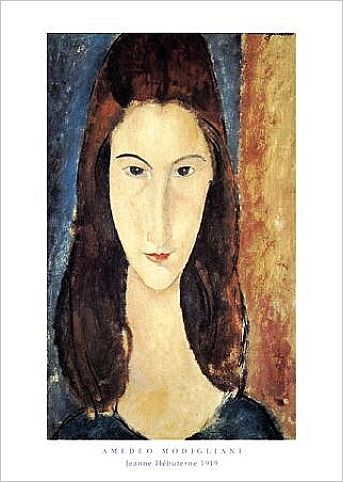

冬子のマンションの駐車場で、私のジープはピカピカに磨かれた乗用車に囲まれて孤立していた。 運転席におさまり、これから、どうしようか考えた。せっかくの休みなのに、これといってする事もない。うちに帰って、ビールでも飲みながらオリンピックを見るかとエンジンをかけた時、ノコノコと、こっちにやって来る仙人が目に入った。 「おーい」と叫びながら仙人は近づいて来た。 「寒いのう。お前が来るのを待っておったんじゃ」 静斎はそう言うとジープに乗り込んで来た。 「俺を待ってたんですか?」 「ああ。ちょっと、わしをうちまで連れてってくれんか?」 「ええ。いいですけど」 「今は紀子しかおらんが、ちょっと用があるんでな」 「あの 「いや、冬子と一緒に東京見物に出掛けたらしい。わしが起きた時には二人共、いなかったわ」 「そうですか‥‥‥」 「ところで、お前、あまり酒癖のいい方じゃないな」 静斎はタバコに火を点けていた。今日は長いキセルは持っていなかった。 「何かしましたか?」 「いや、大した事はない。わしも人の事は言えんがな」 私はこの爺さんが気に入っていた。有名な画家のくせに、少しも偉ぶった所もなく、年寄りぶった所もない。いつも 静斎の本宅は高級住宅街の中にあった。広々とした敷地の中に白と黒とガラスで調和された、ヨーロッパ風の二階建ての大きな屋敷が建っていた。正面から見ると凹形をしている。右と左には黒い屋根があるが、中央は平らで何もなかった。ただ、何かのアンテナが天に向かって真っすぐに伸びている。何となく、どこかで見たような気がした。雑誌か何かに載っていたのかもしれない。 大型乗用車が三台は入りそうなガレージには赤いボルボが一台止まっていた。広い庭には山あり森あり沼あり川あり、彫刻もいくつか置いてあったが、あまり、手入れはしてないようだ。枯枝に混じって、真っすぐに伸びている何本かの竹は見事だった。 玄関に入ると二階からピアノの曲が聞こえて来た。昨日、聴いた『レクイエム・蒼ざめた微笑』だった。 玄関のホールは広く、舞踏会でもやれそうだ。天井は高く、ガラス張りで、曇り空が覗いている。中央には豪華なシャンデリアが光っていた。階段が右側にあり、二階の廊下につながっているのが見える。二階の廊下は、このホールを見下ろせるように囲んでいた。二階の左側の部屋からピアノは聞こえて来た。何だか、自分が惨めに思えた。 私はホールの左側にある応接間に通された。静斎は書斎だかアトリエだか知らないが、何も言わずに応接間の奥に消えて行った。 私は柔らかい革張りのソファーにくつろいだ。ガラスのテーブルの上に、東南アジア風のタバコセットが置いてあった。ダンヒルでも入っているのかと そろそろ、タキシードに身を固めた執事、あるいは可愛いエプロンを付けたメイドが出て来てもいいはずだが、誰も私の接待に出て来なかった。 壁に飾ってあるモディリアニの描いた女の虚ろな目が私を見つめていた。しばらく、睨めっこをしていたが、吸い込まれるような気がしてやめた。セザンヌの風景画もあった。 この部屋にあると二つ共、本物に見える。もう一つ、大胆に単純化した若い女の肖像画があった。モディリアニにもセザンヌにも決して劣らない力強さを持っている。興味を引かれたのでサインを見たら流斎と漢字で書いてあった。 私は思い出した。二十年程前に自殺した天才画家と言われた橋田流斎の絵だった。 ピアノの音が消えて、家の中が急に冷たくなった。しばらくして、スリッパの足音と共に美女が現れた。長い髪を無造作に束ね、大きめな茶色いセーターと洗いざらしのジーンズをはいていた。化粧はしてないようだが美しかった。 私は彼女に挨拶をした。 「こんにちわ」と美女は低い声で言った。そして、不思議そうに私を見ていたが、記憶に残っていたらしく付け足した。 「昨日、お店に見えた方ですね?」 「ええ、日向です」 「あなたも絵画きさん?」 「いえ。単なる飲み友達です」 「そう‥‥‥」 彼女は強い視線で私を見つめた。私は照れ笑いをした。 「父は何をしてるんでしょう。あなたをこんな所に待たせて‥‥‥お茶でも入れますわ。それとも、お酒にします?」 この家には昼間っから酒を飲む習慣があるらしい。いや、習慣だけでなく、この家には、すべての物があるのだ。私は遠慮して、お茶で結構ですと答えた。 紀子は出て行った。昨日、店で会った彼女とは、ちょっと違った印象だった。昨日が妖精なら、今日は天使と言ったところか。 私は窓から外を眺めた。まさしく、日本庭園だった。冬の感じがよくでている。川は涸れて、池の水は冷たく濁り、裸の樹木は喧嘩しながら枝を伸ばしている。雪でも降れば、最高の景色だろう。ただ、寒そうに立っている薄汚れた彫刻は余計だった。この冬枯れの日本庭園に突然、天から降って来た女神たちは、まったくの場違いだった。彼女らにどてらでも着せてやれば、いくらかは、この場に似合うかもしれない。 紀子がお茶を入れて戻って来た。私の相向かいに座り、タバコセットからキャスター・マイルドを一本つまんで、テーブルで軽くたたきながら、「どうぞ」と言った。 「どうも」と私は言って、茶碗に手を伸ばしたが、熱かったので引っ込めた。 お茶を頼んだ事を後悔した。熱かったからではない。こういう女を前にして、お茶をすすっている馬鹿はいない。紀子のような女には、お茶なんかより酒の方がずっと似合うのだ。昼だろうと夜だろうと関係ない。こういう女と一緒に飲む酒は世界で一番うまいものだ。惜しい事をしたと思った。 「こんな広いうちなのに、お手伝いの人とかいないのですか?」と私はどうでもいい事を聞いた。 「ええ、前はいたんですけど、色々と面倒なので、やめたんです」 「でも、掃除をするのも大変でしょう?」 「そうなんです。でも、母がしっかりしてますから」 彼女はキャスター・マイルドをフィルターの所から折り、フィルターを灰皿に捨て、残りをくわえて、ライターで火を点けた。ゆっくり天井に向けて煙を吐いてから、私に聞いた。 「昨日の私の曲、どうでした? 『レクイエム・蒼ざめた微笑』って言うんですけど、昨日、初めて発表したんです」 彼女は少し低いが滑らかな声でゆっくりと言った。 「素晴らしい曲でした。さっきも弾いてましたね?」 「ええ、どんな感じを受けました?」 私はどうも、感想とか批評とか苦手だ。思っている事がうまく言葉にならないし、言葉にしてしまうと、どうも嘘っぽくなる。彼女の顔が余りにも真剣なので仕方なく答えた。 「そうですね。やっぱり悲しい感じでした。何と言ったらいいか、昔の人間から、今の人間たちが繰り返し繰り返し、悲しい目に会っている。よく分からないけど、人間が根本的に持ってる悲しさっていうのを感じました」 自分の言葉が空々しく聞こえた。 「そうですか‥‥‥ありがとう」 彼女はタバコを灰皿で揉み消した。彼女の指は指輪もマニキュアも付けてなかったが、細く、しなやかな綺麗な指だった。この指があれ程、激しくピアノをたたくとは信じられなかった。 「私、この曲を母のために作ったんです‥‥‥私の母は、私が四歳の時に亡くなりました。私はよく覚えてないけど、歌手だったんです。素晴らしい歌を歌っていました‥‥‥母は二十五歳で亡くなったんです。もうすぐ、私も二十五になります。母が亡くなった年になるんです‥‥‥」 他人事のように冷静に彼女は説明した。 私は何も言わなかった。初耳だった。私にはこの家の家族構成がどうなっているのか、さっぱり、分からなかった。冬子の母親は死んだ。紀子の母親も死んでいる。そして、もう一人、しっかりした母親がいるらしい。母親は三人もいるのに父親は静斎一人のようだ。その父親は、今、この屋敷のどこかで何かをしている。どこの家庭にも色々と事情があるものだ。私が口出しすべき事ではなかった。 彼女は消えそこなったタバコの煙を見ていた。私は熱いお茶をすすった。隣の部屋で何かが倒れる音がした。 「何かが足らないのです」と急に紀子が強い口調で言った。 「あと一つ、肝心な物が足らないような気がするんです」 私は何となく、うなづいた。 彼女は眉を寄せて、唇をかみしめ、じっと、私を見つめていた。私はお茶を一口飲んで、気持ちを落ち着けた。 「何かが足らないんです」 彼女はもう一度、言った。 「それが分からないの。頭の中で、もやっとしてるんだけど、はっきりと形にならないの‥‥‥あなた、分かる?」 分かるはずはなかった。彼女のためなら、たとえ、火の中、水の中だろうが構わないが、もやのかかった彼女の頭の中まで入るわけにはいかない。私は首を振った。 彼女は鋭く厳しく光る目を私の方に向けていた。しかし、私を見てはいなかった。頭の中にあるもやっとした物をじっと見つめていた。 私は彼女を丹念に観察した。長い睫毛に囲まれた茶色い瞳、高くて形のいい鼻、唇は薄く、口は少し大きいかもしれない。口の右側に小さな傷痕がかすかに残っていた。多分、子供の頃の傷だろう。どこのどいつが付けたのか知らないが、そいつは今頃、いい気になっている事だろう。しかし、その小さな傷痕は彼女の美しさには影響なかった。細い 改めて思うに、目というのは不思議な物だ。物質的に見れば、単なるガラス玉のような物だが、それが、あるべき所に納まって、 突然、彼女の問題に解答を与えるかのように、電話のベルがホールの方で鳴り響いた。 紀子は静かに立ち上がり、ゆっくりと電話の方に向かった。電話のベルが止まって、彼女の声が聞こえて来たが、何を言っているのか聞き取れなかった。 静斎が油絵を二枚、持って、のっそりと入って来た。 「冬子が、わしの絵を部屋に飾ると言い張ってきかんのでな」 私に二枚の絵を見せてくれた。一枚は女の人の肖像画、もう一枚は幻想的な絵だった。 水の中で若い女が花束を抱いて寝ている。青く冷たく澄んだ水の中で、まるで、凍っているようだ。死んでいるのかもしれないが、目だけが淋しそうに何かを訴えていた。 「こっちは、あの娘の母親じゃ。あの娘に少し似てるじゃろ? 彼女も絵画きじゃった」 そういえば、冬子に似ている感じがした。悲しそうな目をして、口をしっかりと結び、何かを見つめている。もう一つの幻想的なのは何かと聞いてみた。 「これはオフィーリアじゃ。ハムレットに出て来る娘じゃよ。随分、昔に描いた奴だ」 「このモデルも冬子さんのお母さん?」 静斎はオフィーリアを見つめながら、うなづいた。 「わしは景子の葬式にも出てやれなかった。今の冬子くらいの年の景子しか知らんのじゃよ。田舎に帰って幸せな結婚をして、平和に暮らしてると思っていた。わしの子を産んだ事さえ知らなかった。あいつは、わしに何も言わないで、急に消えてしまったんじゃよ」 オフィーリアは何も言わなかった。ただ、淋しそうな眼差しで悲しそうに微笑していた。紀子の『蒼ざめた微笑』とは、こういうのを言うのかもしれない。 「お父さん」と紀子が戻って来て言った。 「あたし、ちょっと出掛けるわ。お友達と会わなくちゃならないの」 「平野君か?」と静斎は言った。 紀子は嬉しそうにうなづいた。私に挨拶してから出て行ったが、ホールの方から父親に声を掛けた。 「今日は帰って来るの?」 「分からんよ」 「お母さんがいないんだから、向こうに泊まって来ていいわよ」 「すまんな」 「いいのよ、妹のためだもの。出掛ける時、戸締り、お願いね」 「ああ」 紀子の足音が二階に消えて行った。 「どうじゃ、いい女じゃろう?」 紀子が消えて行った階段の方を見ながら静斎は言った。 確かに、いい女だ。最高にいい女だろう。 「あれの母親は歌を歌ってたんじゃが、わりとおとなしい女じゃった。だが、あれは違う。ちょっと変わってる。音楽の事になると夢中で、何をやり出すかまったく分からん‥‥‥さて、ここに居てもしょうがない。わしらも出よう」 二階から戻って来た紀子は、夕べの紀子に戻っていた。長い髪を真ん中から分けて、白っぽいトレンチコートを着て、グレイのマフラーに黒いスラックスをはいて、黒い革のバッグを肩から下げていた。きっと、コートの下は黒いセーターだろう。彼女には黒がよく似合っていた。 静斎も私も、彼女と一緒に外に出た。 黒ずくめの彼女は真っ赤なボルボに乗って出掛けて行った。憎らしいくらいにカッコよかった。 私のジープも静斎を乗せて、冬子のマンションへと向かった。静斎の腹が鳴いているので、途中で昼飯を食べる事にした。 冬子の部屋に戻ると静斎は二枚の絵を壁に掛けた。私は未完成の絵を見ていた。 「景子が、それ以上、描かせなかったんじゃよ」と静斎は言った。 「だが、そこでやめてよかったのかもしれん。その絵が一番、景子の感じが出ている」 裕子がシューベルトの『未完成交響曲』について言っていた言葉を思い出した。 形としては未完成だが、絵としては完成している‥‥‥確かに、そんな感じがした。 こたつに入って、テレビを見ながら、紀子がフランスから買って来たというカミュのナポレオンを二人で飲んだ。テレビではアイスホッケー男子決勝、チェコ対ロシア戦をやっていた。どちらも、なかなか得点できなかった。私と静斎はチェコを応援していた。優勝候補のアメリカとカナダを倒したチェコに勝ってほしかった。プラハの春の弾圧を意味する68の背番号を背負ったヤーガーに勝ってほしかった。第三ピリオドに入ってチェコがシュートを決め、それが決勝点となって、チェコが金メダルに決まった時には、私たちは手を取り合って喜んだ。 その後、メダルフラッシュを見て、感動を思い出し、いよいよ、閉会式が始まった。 閉会式は日本のお祭りだった。花笠踊りから始まって、ささら踊り、獅子舞い、太鼓が響き、ソルトレイクからカウボーイもやって来て、花火がドドーンと上がった。みんなが『WAになって踊ろう』を歌いながら踊っていた。閉会式を見終わっても、冬子たちは帰って来なかった。 いい気分になった私たちは『WAになって踊ろう』を歌いながら外に出た。結局、ジープはまた置いて行かなければならなかった。電車を乗り継ぎ、静斎を私の馴染みの居酒屋に連れて行った。 カウンターとテーブルが二つあるだけの狭い店だ。店の名を『赤い風車』という。店の親爺が言うには、パリにも支店を出しているとの事だ。客はテーブルにいる学生風の男が二人だけだった。難しい顔をして、難しい話をして、まずそうに酒を飲んでいた。 親爺は私の顔を見ると、いつものように声を掛けて来た。 「よう、画家くずれ、最近、絵は描いてるか?」 「ああ、ぼちぼちな」 私はそう言って、静斎とカウンターに腰を落とした。 親爺は私の前に一升瓶をドンと置いた。コニャックの後に日本酒というのもおかしなものだが人生なんてそんなものだ。 「お前、絵をやってたのか?」 静斎がグラスを持ちながら聞いた。 「もう昔の事ですよ」 「そうか」と静斎は店の中を見回した。 「ここの親爺は詩人なんです。なかなか、いい詩を書きますよ」 「へえ、面白そうな男だな」 面白そうな男が自慢の料理を持って来た。今日の自慢料理は、たっぷりカラシの付いたおでんだった。 客がまた二人入って来た。馴染み客らしいが、私の知らない男たちだった。 静斎は色々な事を知っていて、面白い話をしてくれたが、自分の絵の事と自分の過去の事はあまり喋らなかった。 いつの間にか、店の中は客で埋まっていた。親爺はねじり鉢巻で、カウンターの中を動き回っていた。 私と静斎は様々な事を話しながら閉店まで飲んでいた。

|

| 目次に戻る 次の章に進む |